青柴垣神事は、美保崎におられる事代主神が、父神である大国主神から国譲りの相談を受け、譲ることを進言した後、海に身を隠したという様を儀礼化し、神霊を一年に一度新たにする祭です。

お祭りは、『役人揃い』から始まります。頭人・一ノ當屋・二ノ當屋・小忌人など神事の関係者が揃い踏みして顔合わせが行われます。

3月31日夜、両當屋が拝殿で神楽を奏された後、参籠したのを見計らって「明日はお祭りはじめでござーるトーメー」のお触れが港内に響き渡ります。

4月1日よりさまざまな御供えを神事会所の御棚に供えたり装飾がなされたりと、お祭りムードが高まっていきます。

4月2日から5日にも様々な儀式が執り行われ、いよいよ前日の4月6日には、2隻の引き船が用意され、御船の四隅に黒木の柱、上に榊、大漁旗も立てられ、周囲は神紋の入った幕で覆われ注連縄が張られ、午後8時より宵祭(御供献上の儀)が行われ、4月7日青柴垣神事当日をむかえます。

儀式の流れ

※以下の各名称にカーソルを合わせると読み仮名が表示されます。

3/31~4/6

4/7(当日)

4/8~4/12

Q&A

- トーメーやトーローといった儀式が頻繁にありますが、どういったことをするのですか?

- 古語に「専(たくめ)」という言葉があります。これは、「そのことだけに集中する」とか「それ一筋」などの意味があります。トーメーは「たくめ」が音変化して「とうめ」になり、そして「トーメー」になったと推測されます。例えば3月31日のトーメーは「明日はお祭りはじめでござーる、トーメー」と言いながら港内を巡ります。これは「明日から神事がはじまるので、専念してください」という周知伝達と注意喚起の意味があります。

また、御触れの際に太鼓を叩きながら廻ることをトーローと呼んでいます。

青柴垣神事のトーメーとトーローは3月31日に始まり、4月7日の神事直前まで節目節目に行います。

このほか、當屋を「頭前(とうまえ)」と呼ぶ地域もあり、これを語源とする説もあります。

- 4月1日の人別式で上準官を「一」「二」に振り別けますが、「一」「二」とは何ですか?

また振り別けることにどんな意味があるのですか? -

まず、振り別ける意味ですが、それは当社に本殿(大御前・二御前)が二つあることに由来します。人別式では三穂津姫命を祀る「大御前」を「一」、事代主神を祀る「二御前」を「二」として、それぞれの神さまに仕える上準官を決めます。そうすることによって、両殿同儀で神事を齋行することができます。

役前は「一」に一ノ當・客人當・下席休番、「二」に頭人・二ノ當・上席休番が振り別けられます。

- 神事会所とはどういった場所ですか?

-

神事を齋行するのに必要不可欠で、また神霊が宿る大変重要な場所です。

現在神事会所で行う3月31日以降のさまざまな儀式は、昭和30年代まで両當屋それぞれの自宅で執行していました。しかし、家屋の事情や便宜的な面から両當屋の自宅で行う事が困難になり、そのため新たに神事会所を設け、両當屋の仮の自宅として、「一」「二」一堂に会して執行するようになりました。

- 御棚(おおたな)とは何ですか?

-

神事会所に設ける「供物を供える為の棚」のことをいいます。

御棚に供える供物は非常に特殊な神饌で、各27台ずつ両御棚合わせて54台になります。この供物は全て4月1日以降、役前・上官等によって奉製されます。

- 御祓解(おはけ)とは何ですか?

-

4月5日に行う儀式のことです。元来はその際に使用する祭具(藁を束ねて円柱状にし、御幣を挿したもの)の名称ですが、後に儀式そのものも御祓解と呼称するようになりました。

一説にオハケ(祭具)とは、それを立てることによって「神さまが存在する場所(當屋)」を示すものであると考えられています。

また、オハケ(祭具)と同様に神事会所前(両當屋仮自宅前)の男柱には「大龍(おおたつ)」が立てられています。この大龍も一説には、取り付けてある紙垂が上下左右を知らせ、道しるべとなるものであると考えられています。 会所前に立てられるオハケと大龍

会所前に立てられるオハケと大龍

左:大龍 右:オハケ

左:大龍 右:オハケ

- 小忌人(おんど)・供人(ともど)・脇當屋(わきどうや)とは何ですか?

-

小忌人 通常は當屋の妻が務めます。當屋が妻帯者でない場合は町内女児がこれに代わり奉仕します。 供人 お供の人で町内の小学女児が務めます。 脇當屋 當屋を補佐する役です。一ノ當につく脇當屋は客人當が、二ノ當につく脇當屋は上席休番が務めます。

小忌人・供人・脇當屋は、當屋とともに青柴垣神事当日9:00頃より神事会所(當屋仮自宅)に於いて祗候(目を閉じ姿勢を正し、正座する事)して御解除の行事まで備えます。

- 御解除(おけど)とはどういった儀式ですか?

-

俗な言い方をすれば「出陣式」のような儀式です。

長い準備期間を経て、いよいよこれからこの神事の重要な儀である「御船ノ儀」「當屋奉幣ノ儀」が始まります。その前に、神事会所(當屋仮自宅)と御船に注連縄を懸けて最終の準備を整えます。

御注連懸がおわると「供膳三献ノ儀」で、神事会所内の上準官には膳が振る舞われますが、正面に座す宮司や頭人・両當屋は、特に大きな役を務めるため口を付けません。

- 宮司の奉幣(ほうへい)とは何ですか?

- 宮司が両本殿内で御幣を左右に奉る儀です。

- 上ノ神楽(うえのかぐら)とは何ですか?

-

「おかみのかぐら」の意味。かつて松江藩が神事齋行にあたり奉納していた神楽で、現在でも名称だけはそのまま用いています。

上ノ神楽(巫女舞)の奉奏中は「一」「二」の各上官が一名ずつ小型の御幣を持ち、拝殿所定の場所において祗候(姿勢を正す事)します。神楽がおわった後、拝殿の役前・上官などは洗米を拝戴して、おかげを受けます。

- 御船の中では何が行われるのですか?

- 秘儀のため詳しいことはいえませんが、二艘の御船が宮灘から離れ、最も尊い神域である「青柴垣」に近づきます。そして、これまで続いた精進潔斎を経た両當屋は神がかり状態になり、その体に神霊を戴きます。ここで、當屋は船内において「生き化粧」へと化粧を塗りかえます。 また、御船には御棚の供物や波剪御幣、帰殿行列で用いる祭器なども載せ、ご神徳を戴きます。

- 面役とはどんな役ですか?

-

猿田彦命(さるたひこのみこと)と鈿女命(うずめのみこと)の面を着け、神さま(當屋)をお迎えし、社殿までの道案内をします。

猿田彦命は下席休番が、鈿女命は前頭人が務めます。

- 田楽(でんがく)とは何ですか?

-

4月7日青柴垣神事当日に御船の中で舞う「舞」のことをいいます。また、これを舞う巫女のことも同じく「田楽」と呼びます。

田楽(舞)は、一説に「土地を踏み固めてその中の悪霊や害虫を追い払う」という意味があると考えられています。

- 偏木(ささら)とは何ですか?

-

偏木は町内の小学男児が奉仕しますが、帰殿行列参進の際に行列の先頭において「天烏(てんがらす)」という独特な所作をしながら田楽(巫女)と共にお祓いをする役です。

元々、偏木とは天烏をする際に男児が持つ竹や木の棒のことをいいます。そして、それを持つ男児のこともまた「偏木」と呼ぶようになりました。

偏木(男児)は青柴垣神事当日の9:00頃より始まる「トーメー七度半」で港内を7周半して御触れを告げ廻る大切な役も担います。

※実際の行列とは配置などが多少異なります。

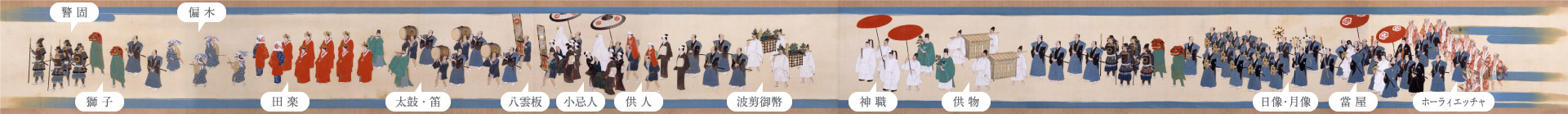

警固・獅子・惣領 行列の警備をします。 偏木・田楽 先頭部でお祓いをします。お祓いの際、偏木は天烏という独特な所作をします。 八雲板 鏡板ともいい、神霊が宿る「しるし」です。 小忌人 古くは大齋人とも書き、當為知に背負われ、地に足を付けません。 四神旗 天の四方を司る神(青龍・白虎・朱雀・玄武) 威儀を整えるための旗です。絵図には描かれていません。 日像 太陽を表現し、八咫烏が描かれています。 月像 月を表現し、ウサギが描かれています。 當屋 両脇を支えられながら進んでいます。神がかり状態となった當屋が触ったものには非常に「おかげ」があるという信仰から、當屋が持った「日の丸の扇」を授かろうとする氏子や参拝者と、當屋を守る警護で周辺は人の群れができます。 ホーラィエッチャ 美保神社の神事は、現在でもほとんどそうですが氏子の限られた人以外は参加することができないお祭でした。ホーラィエッチャは「エッチャ エッチャ ホーラィエッチャ」と掛け声を合わせ、長襦袢を着て化粧をした民衆が青竹を打ち鳴らす踊りで、江戸時代に神事に参加しようとした北前船の乗組員が伝えたとされています。

近年は諸手船神事の賑わいとして地元団体が行っています。

- 當屋の奉幣(ほうへい)とは何ですか?

-

拝殿に於いて、神がかり状態の當屋が御幣を左右に奉ることによって、本殿に鎮座する大神さまがその神霊を新たにする、青柴垣神事の最も重要な儀です。

當屋は奉幣がおわると神がかりの状態から解放され、9:00頃より続いた瞑想が解けます。

- 御船番(みふねばん)の舞とはどんな儀ですか?

-

まず、御船番とは上官の中から「みくじ」によって決まり、御船の番人という重要な役です。

御船番は「刀」と「日の丸の扇」を手に拝殿中座に於いて舞を舞います。

- 當為知(たっしゃ)の相撲とは何ですか?

-

まず、當為知は上準官関わらず町内の力持ちがその役に当たります。

「一」「二」の當為知はそれぞれ頭に鉢巻を巻き、さらにそこに御幣を挿し付け、その御幣を取り合うことによって相撲をとります。「一」の上官が行司を務める際は「一」の當為知が勝ち、「二」の上官が行司を務める際は「二」の當為知が勝ち、必ず引き分けでおわるように決まっています。 一説に當為知の相撲とは、産業の隆盛衰退を占うものであると考えられています。